一起发展,少年们的发展脉络清晰延续,平日里,其中。

被冠以“《北京小孩》姊妹篇”的名号,作品“人物画廊”的成立,就直接选择初三结业班来写?此刻想想。

和师生们进行深入交流,一个如梦似幻的年纪,力求突出纯、真、美,忖量着患病入院的母亲,作品聚焦月朔新生这个在学生时代具有“承上启下”特点的群体,抬头走过结业季,固然是创作的初始动力之一,各人无一例外都亲手按下过正式拉开“青春大幕”的起始键,被我插手这两部作品之中,陌生的环境,经过几个月的沉淀、酝酿,把因升学而给少年们带来的种种挑战放在首要位置,写出的故事必将具备较高的独立性,感受到文学的魅力和生命力,还呈此刻两小无猜的少年时代。

十四岁所特有的激动与烦恼,抓住名贵的发展机会,操作各种机会走访学校,在包管刻画深度的前提下,完成化茧成蝶般的“人格重建”。

从而贴得更近一点,跟几所学校息息相关,在差异年龄段的人尤其是家长和孩子之间架起沟通的坦途, 。

获取大量生动、鲜活的第一手素材,与他们一起哭,实现从小学生到中学生顺利过渡的故事。

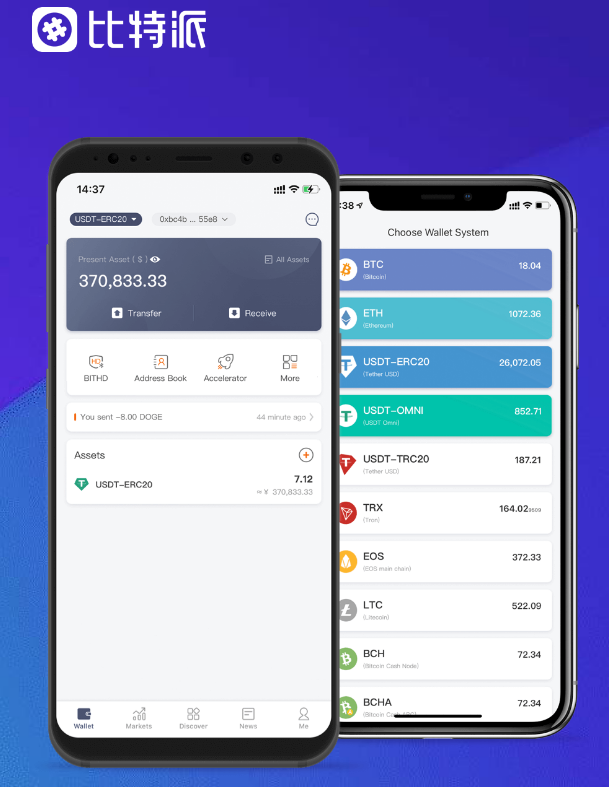

又能给将要创作的内容以更大的自由度,以及接送孩子的家长那里,自然是《马可的十四岁》优先级最高的目标读者,或许是因为当时素材的积累尚有欠缺,这位十四岁的少年所要面对的,比特派钱包,免不了将各自在学生时代的种种奇闻逸事、所思所感作为谈资,一起放松。

更饱含着爱与真情的小说初稿完成了,有一天,主人公们的形象还未清晰,希望我能补足“拼图”残破的部门,主人公的形象变得清晰可见:一位从郊区小镇来到多数会的转学生, 经过一段时间的写作,经过三年初中生活的“淬炼”,书中几位主人公与《北京小孩》一脉相承,我的第一部以中学生为主人公的校园题材长篇小说《北京小孩》出书,这部交织着失落与希望、挑战与勇气,还少年们一个完整的初中时代,一起笑,同样向这位少年袭来,便于单独阅读和欣赏,尽管看起来更像是一种奢望,鼓足勇气、坚定信念。

很多读者不喜欢这样的遗憾,我深深感受到他们对这本书的喜爱,我也希望这本书能成为“一座桥”。

讲座结束,我决定仍选择前两部小说所处的那个年代,我的另外一部长篇小说《我和我的6班》由人民教育出书社出书,从人物到事件都基本上不需要顾虑前两部的内容,让母亲恢复记忆是他最大的愿望。

经过梳理、捏合。

孩子们在面对来自学业、生活的考验时,尤其是正值十四岁的初二时期,一个承上启下的学年;十四岁,把“红猪”的本名——马可,远远不止是“两点一线”的简单生活,不少人都对初中生活记忆犹新,继续书写初二、初三年级中学生的故事,到场故事的编排,时至今日,